Quelques notions sur les diagnostics

TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec (ou sans) hyper-activité)

Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par de l’inattention (TDA) et/ou de l’hyperactivité-impulsivité (TDAH). Ces manifestations :

• doivent être suffisamment importantes pour nuire au fonctionnement social ou scolaire ;

• doivent se présenter dans au moins deux contextes différents (école, famille, sports, travail) ;

• et ne doivent pas s’expliquer par un autre trouble (par exemple le trouble anxieux).

Le TDAH peut être diagnostiqué par plusieurs professionnels (psychologues, neuropsychologues et médecins) grâce à des questionnaires cliniques ou des tests cognitifs. Les conseillers d’orientation et les infirmiers peuvent également évaluer ce trouble s’ils en sont habilités par leur ordre professionnel.

Le diagnostic n’est pas une sentence à perpétuité. Des études récentes montrent qu’environ 50 % des jeunes atteints du TDAH ne le seront plus à l’âge adulte. Chez les autres, les symptômes ont tendance à diminuer : l’hyperactivité motrice peut s’apaiser et le besoin de bouger est souvent mieux canalisé.

Gilles de la Tourette

Le syndrome de Gilles de la Tourette se caractérise par la présence de tics moteurs ET au minimum d’un tic vocal. Le patient peut aussi présenter un diagnostic de tics chroniques (ou persistants) où l’on observe au moins un tic moteur OU vocal, mais jamais les deux ensemble. Dans tous ces cas, le premier épisode de tics doit être apparu avant l’âge de 18 ans et doit avoir une durée d’au moins un an, mais peut avoir fluctué dans le temps, avec une diminution ou même une disparition des symptômes.

Les tics sont des contractions semi-involontaires et répétitives des muscles, entraînant des mouvements simples exprimés durant une courte période de temps (millisecondes) tels que le clignement des yeux, la crispation des joues, un mouvement de la tête ou un haussement d’épaule. Les tics peuvent aussi être des contractions plus complexes et d’une durée plus longue (secondes à minutes) de plusieurs groupes musculaires tels que le sautillement, le contact avec certains objets ou personnes, les grimaces, les spasmes abdominaux, les tapotements, les mouvements d’extension des bras ou des jambes, les mouvements des épaules en séquence, la copropraxie (effectuer involontairement des gestes à caractère sexuel ou obscènes) ou l’échokinésie (imitation d’un geste). Les tics vocaux peuvent aussi être simples (p. ex.: tousser, renifler, japper, s’éclaircir la gorge) ou complexes comme l’écholalie (répéter des phrases) ou plus rarement, la coprolalie (dire des jurons, répéter des sons ou des phrases obscènes).

TSA (trouble du spectre de l’Autisme)

► Le trouble du spectre de l’autisme fait partie de l’ensemble des troubles neurodéveloppementaux décrits dans le DSM-V. Il s’agit d’une condition habituellement présente dans la petite enfance, mais qui peut apparaître de façon plus évidente au moment de l’entrée à l’école.

► Le trouble du spectre de l’autisme se caractérise par des altérations significatives dans deux domaines: communication et interaction sociale et comportements, activités et intérêts spécifiques. Les symptômes représentent un continuum qui varie de léger à sévère : ils limitent et altèrent le fonctionnement quotidien.

► Les causes de l’autisme ne font pas encore l’objet d’un consensus au sein de la communauté scientifique. On estime que le taux de prévalence touche 1 % de la population. L’estimation de la prévalence de l’autisme au Québec est de 1,4% de la population.

Hypersensibilité sensorielle

Les troubles du traitement sensoriel (retenez l’expression apparentée : dysfonction du traitement de l’information sensorielle) surviennent quand une personne éprouve de la difficulté à interpréter les stimuli sensoriels, ce qui a pour conséquence de déclencher chez cette personne des troubles de l’humeur et du comportement.

Les personnes touchées semblent submergées par ce qui paraît être pour toute autre personne un niveau normal de stimuli sensoriels (par ex.: un bruit ordinaire, de la lumière, un simple toucher). Il est important de savoir à quel moment une personne éprouve des troubles du traitement sensoriel, car il y a des façons de déterminer quels sont les déclencheurs sensoriels et de fournir un meilleur « régime sensoriel ».

Voici certains types courants de troubles du traitement sensoriel :

1. Défenses sensorielles

Les enfants, dans ce cas, deviennent submergés par un trop-plein d’informations sensorielles, car leur système nerveux perçoit les choses très rapidement ou intensément. Il leur semble que tout est trop bruyant, trop rapide ou trop brillant.

Les différents types d’hypersensibilité sensorielle sont les suivants :

Hypersensibilité tactile / toucher : Ces enfants réagissent vivement à toute sensation tactile, comme par exemple les étiquettes des vêtements ou la texture des aliments, trop mous ou trop croquants, d’où le risque pour ces enfants de se montrer difficiles sur la nourriture.

Hypersensibilité visuelle : Toute sensation visuelle produit un effet de sur stimulation chez ces enfants. Ce peut être, par exemple, l’éclairage fluorescent ou intense ou les lieux où les stimuli visuels sont nombreux, comme les salles de classe, les centres commerciaux, les foires.

Hypersensibilité statique (impression que les choses « vont trop vite ») : Ces enfants ont tendance à ressentir les mouvements trop intensément, ce qui fait qu’ils sont souvent malades en voiture ou qu’ils ont peur de pratiquer des activités où l’un des pieds ne touche pas le sol. Ils ne monteront pas à une échelle ou dans un manège.

Hypersensibilité auditive : Ces enfants sont vivement incommodés par le bruit des appareils ménagers, d’une tondeuse à gazon, de l’autobus scolaire ainsi que par tout le bruit à l’intérieur d’une salle de classe ou d’une assemblée d’élèves. Souvent les enfants ayant une hypersensibilité auditive peuvent se mettre à faire eux-mêmes du bruit (par ex. leurs propres sons ou du bruit blanc) pour tenter de noyer tout autre bruit qui les dérange.

Les stratégies d’intervention, les objectifs travaillés en zoothérapie

Pendant ce premier épisode, vous avez pu voir quelques moments de zoothérapie sans pour autant assister à une intervention complète. En général, une intervention dure 45-60 minutes selon l’âge du patient et de sa disponibilité. Un plan est élaboré pour que chaque intervention vienne travailler des objectifs prédéterminés. C’est à ce moment que la créativité entre en jeu, où il nous est possible de créer des activités qui répondent aux envies et intérêts de chacun. Je vous glisse le lien juste ici d’un article précédent dans lequel je donne d’autres idées concrètes d’adaptation d’activités en zoothérapie pour le même genre de clientèle.

Bonne lecture !

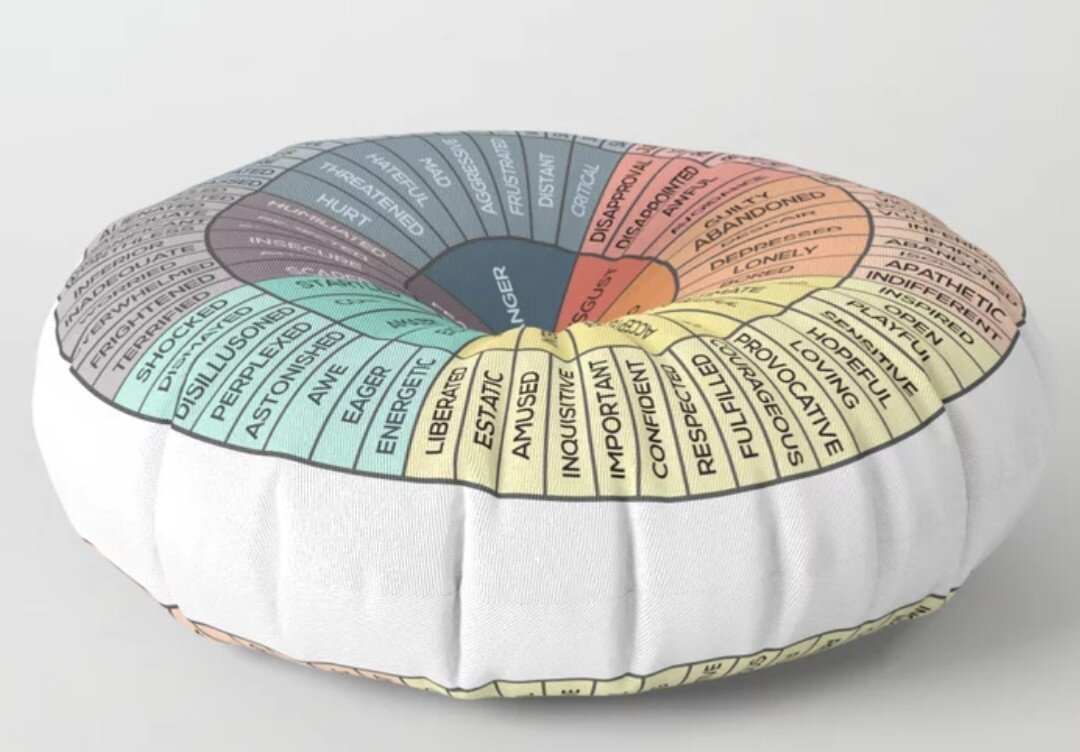

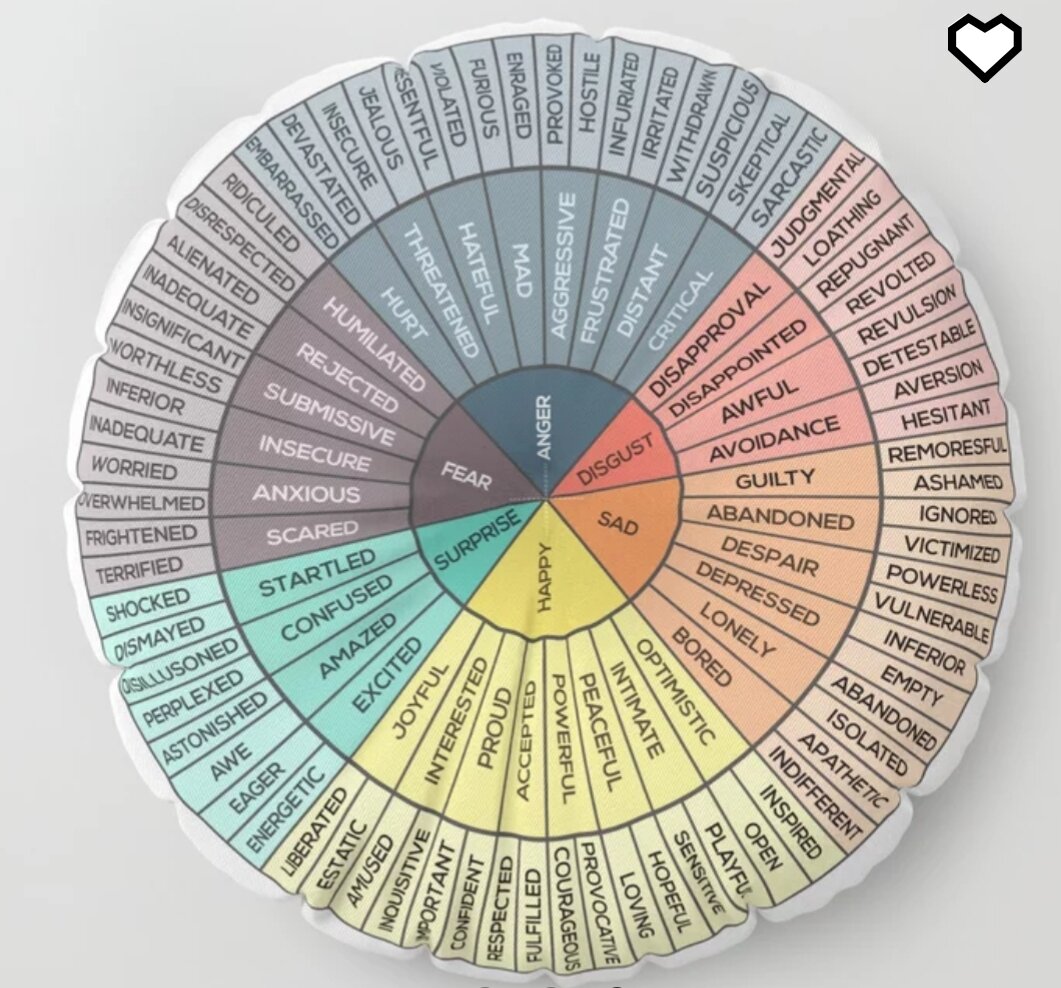

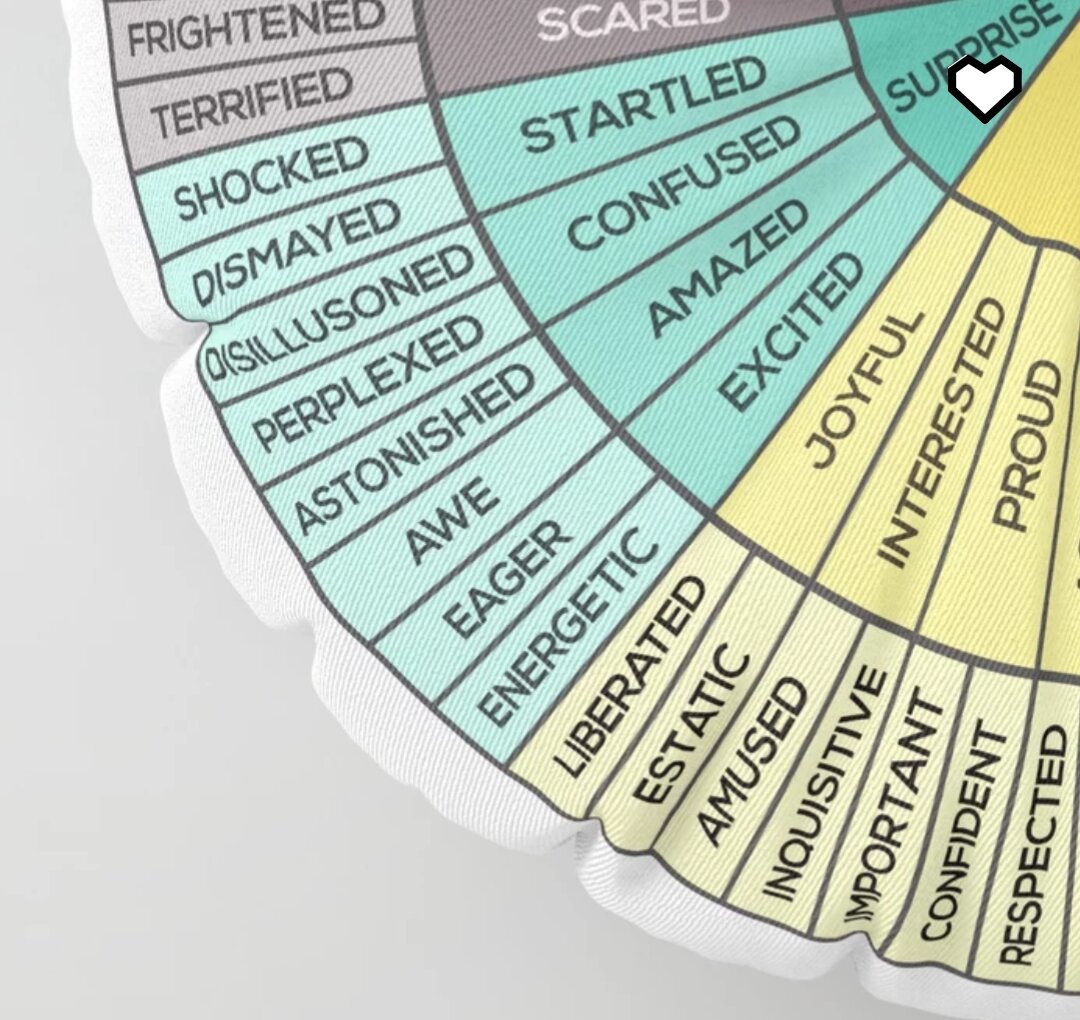

Le fameux coussin des émotions

Beaucoup m’ont demandé, lorsque je l’ai publié sur mes réseaux, d’où venait ce fameux coussin (réellement extraordinaire) des émotions.

Le voici en détails. Il est disponible en ligne via “Society6, emotions pillow”.